‚Kinder, ich kann keinen Unterricht geben, weil der Krieg begonnen hat‘

Ich bin Lehrerin für Russische Sprache und Literatur mit langer, fast dreißigjähriger Erfahrung. Während des Beschusses hatte ich manchmal das Gefühl, dass sich mein Herz in ein kleines Vögelchen verwandelt, in einen Sperling. Ich konnte fühlen, wie es auf einmal schrumpfte. Fast alle neunstöckigen Häuser waren schwarz, zerstört. Es war so schrecklich, sie anzuschauen, es war doch vor kurzem noch Neujahr gewesen… Die Häuser hatten geleuchtet. Es war Leben in ihnen.

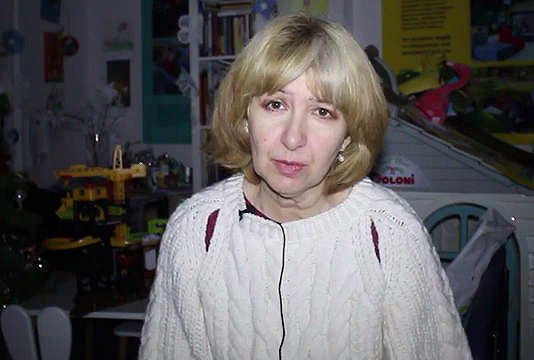

Ich heiße Oksana Viktorivna Pavlova. Am ersten Tag des Krieges, am Morgen, arbeitete ich als Lehrerin in der Schule Nr. 18 in Mariupol. Morgens erfuhren wir, dass der Krieg begonnen hatte. Aber wissen Sie, wir dachten, dass wir den Unterricht für unsere Schüler am 24. durchführen würden. Ich bin übrigens Lehrerin für Russische Sprache und Literatur mit langer, fast dreißigjähriger Erfahrung. Ich habe in Bildungseinrichtungen in Mariupol gearbeitet. Am 24. Februar hatte ich um neun Uhr morgens Unterricht in der 9. Klasse. Aber es hatte schon etwas in den Flughafen nicht weit von uns entfernt eingeschlagen. Wir haben am Rand von Mariupol gewohnt, das ist der Bezirk Tscherjomuschki und die Ortschaft Pivdenne. Daneben liegen Felder und nicht weit von uns befinden sich eine Militärbasis und ein Flughafen.

Dort war etwas Furchtbares eingeschlagen und hatte mich so schockiert, dass ich meinen Kindern aus der 9 A über Viber schrieb: „Kinder, ich kann keinen Unterricht geben, weil der Krieg begonnen hat.“

Ich hatte meine Gefühle nicht unter Kontrolle und unterrichtete die erste Stunde nicht. Aber dann, zur sechsten Stunde, riss ich mich zusammen und begann, die Kinder psychologisch zu unterstützen. Ich machte keinen Unterricht, sondern erzählte, wie meine Mama (ein Kriegskind) in Luhansk überlebt hatte, was für Luftangriffe es dort gegeben hatte, wie dann, am 9.Mai, der Sieg errungen wurde. Ich hatte eine 9. Klasse und eine 6. … Ich erzählte, dass jeder Mensch ein Schicksal hat, das ihm von Gott gegeben wird. Und dass es im Krieg viele Wunder gibt, dass man glauben muss, durchhalten. Und manchmal Menschen auf wundersame Weise gerettet werden.

Bis abends um sieben ging der Beschuss (von morgens um fünf bis abends um sieben). Manchmal begannen sie um sechs Uhr morgens. Ich beobachtete und verstand, dass Krieg in Städten Krieg nach Stundenplan ist. Um sieben Uhr abends setzten wir uns zum Abendessen. Wir aßen einmal am Tag. Wir tranken viel Wasser, denn wir hatten ständig Durst. Wie eine Flamme. Das Nervensystem passte sich nur mit Mühe an.

Dann am 7. März war es ruhig bei uns in Tscherjomuschki, die Nachbarn liefen zu ihrer Tochter und kamen zu uns zurück. Als ich meine Nachbarn sah… Wissen Sie, es gibt so einen Ausdruck: „schreckensbleich“. Ich habe das zum ersten Mal mit eigenen Augen gesehen, als ich meine Nachbarin anschaute, die zurückgekommen war. Ich sah so ein gelbes Gesicht. Ohne Augen… Als ob die Gesichtszüge von diesem Grauen weggewischt worden wären. Wir hatten uns gerade erst daran gewöhnt. Dann sah ich, dass alle Nachbarn aufgesprungene Lippen hatten. Ich glaube, dass kam auch von diesem Horror… Als würde dich eine Flamme verbrennen.

Die Nachbarn und wir haben uns gegenseitig geholfen. Etwas flog über unsere Köpfe hinweg und wir unterhielten uns. Ich sehe jetzt Videos aus verschiedenen Städten in den Gebieten Donezk und Luhansk, die ebenfalls beschossen werden. Die Menschen laufen auf den Straßen herum und sagen: „Wir sind schon daran gewöhnt.“ So erging es uns Mariupolern auch. Die Menschen haben viel gebetet. Alle. Und unsere Familie auch. Ich ging nach draußen und bat meinen Mann, mich zu bekreuzigen. Wenn wir zu zweit rausgingen, bekreuzigte ich ihn und dann er mich. Wir halfen einander.

Aber es gab diese Situationen, als ich verstand, dass in den Hochhäusern neben uns viele Menschen lebten. Und ich fragte meinen Mann ständig: „Ob sie wohl Wasser haben?“

Wissen Sie, was ich bedaure… Die chaotischen Gefühle: Ich hatte doch verstanden, dass man ihnen Wasser bringen konnte. Aber wir hörten ständig irgendwelche Schüsse, Maschinengewehrsalven. Wir begriffen, dass der Weg nach draußen den Tod bedeutet. Und meine Tochter hatte mir noch am 24. gesagt: „Mama, Papa, passt auf euch auf, ich weiß nicht, wie ich ohne euch leben soll.“ Ihre Worte zwangen mich, vorsichtig zu sein.

Es gab tapfere Leute, die losgingen und halfen, aber wir fingen erst später damit an. Bevor wir [aus Mariupol] wegfuhren, brachten wir fast unser ganzes Essen in diese Häuser. Die neunstöckigen Häuser waren fast alle schwarz und zerstört. Es war furchtbar, sie anzusehen, es war doch vor kurzem noch Neujahr gewesen… Die Häuser waren erleuchtet. Es war Leben in ihnen… Aber als wir Essen in diese Häuser brachten, sahen wir, dass die Menschen schwarz geworden waren, sie waren einfach schwarz davon geworden, dass sie ständig Feuer machten und kochten.

Die Menschen hatten es sehr schwer. Wir in den Privathäusern hatten es leichter, denn wir waren ja nur mit unseren Nachbarn zusammen. Aber mit den Menschen in den Kellern passierten schreckliche Geschichten. Ich kenne jemanden, der in diesen Kellern sogar verrückt geworden ist. Die Beziehungen zwischen den Menschen waren kompliziert, die Menschen verhielten sich unterschiedlich.

Wissen Sie, wir haben es drei, vier Tage ausgehalten, aber dann wurde es schrecklich. Alle drei, vier Tage kroch der Gedanke tief aus dem Bauch: „Ich halte das nicht aus.“

Wie man in altslawischen Zeiten sagte: Der Bauch ist das Leben. Es gab den Gedanken, dass ich das nicht aushalten werde. Dann dachte ich bei mir: „Meine Eltern haben doch das Jahr ’41 auch ausgehalten, haben das Jahr ’45 erlebt, und wir werden es auch aushalten.“ Ich denke, Gott hat auch uns befohlen, das zu erdulden.

Ich habe erst während des Krieges den Sinn des Satzes erkannt „Gott gibt dir nur so viel, wie du tragen kannst.“ Denn das, was meine Kollegen im Stadtzentrum gesehen haben, war wirklich grausam. Wir haben einen Mann in meinem Alter gerettet, haben ihn mit seiner Mutter aus Mariupol herausgebracht. Er erzählte, dass er alle zwei Tage zu seiner Ex-Frau und seiner Tochter gelaufen sei. Damit Sie das verstehen, ein Teil der Stadt, das sind wir, Tscherjomuschki, und es gibt noch den alten Stadtteil, wo das Heimatkundliche Museum ist. Und von dort aus rannte er durch ganz Mariupol. Gott hat ihn beschützt, weil er solche Dinge sah… Er sah, wie ein toter Mann auf einer Bank saß, er war erstarrt und so saß er da. Katzen und Hunde liefen ohne Pfoten herum.

Es gab viele verstümmelte Hunde. Wir fingen an, die Hunde zu füttern, die aus den neunstöckigen Häusern gerannt waren und es war, als ob sie verrückt geworden wären. Das war ungefähr am 1. März. Sie liefen durch die Straßen und nagten an Katzen. Bei unseren Nachbarn, die uns Brei zu essen brachten, haben die Hunde sieben Katzen gefressen. Dann ging dieser Wahnsinn vorbei. Die Tiere hatten die Geräusche einfach nicht ertragen können. Und die Menschen ertrugen es nicht. Nach Mariupol, als wir in Transkarpatien angekommen waren, ging ich zum Kardiologen. Er sagte, ich hätte Herzprobleme bekommen.

Während des Beschusses hatte ich manchmal das Gefühl, dass sich mein Herz in ein kleines Vögelchen verwandelt, in einen Sperling. Ich konnte fühlen, wie es auf einmal schrumpfte.

Meine Kollegen aus dem Stadtzentrum — da war es am allerschlimmsten… Wir wussten überhaupt nicht, was in Mariupol vor sich geht, weil es keine Verbindung gab. Als wir dann begannen, aus den Häusern zu gehen, fragten wir die Leute, die auf den Straßen liefen: „Was? Wo? Ist die Stadt noch ukrainisch? Welche Bezirke sind noch ukrainisch?“ Die Menschen erzählten einiges. Dann berichtete eine Kollegin, die nach Kyjiv gefahren war, dass ihr Schwiegersohn und die Tochter Wasser holen gegangen waren. Das war im Stadtzentrum, in der Selinskyj-Straße. Er bemerkte etwas unter seinen Füßen und rutschte plötzlich aus. Und er sah, dass da ein menschliches Gehirn war. Das Gehirn eines Menschen… Das war wahrscheinlich das Schrecklichste: zu sehen, worauf man getreten war. Dass das ein Mensch war…

Die Frau, die mir das erzählt hat, saß im Stadtzentrum in einem Keller. Das war neben unserer Schule Nr. 18, wo ich gearbeitet habe. Dort saß sie zusammen mit anderen Einwohnern in einem Keller. Ihre Mutter war krank, war schon viele Jahre bettlägerig. Sie musste aus dem Keller die Treppen hoch in den siebten Stock zu ihrer Mutter und auf den Stufen lagen tote Menschen. Und sie hatte schon seit Kindheit große Angst vor Toten. Deshalb schloss sie die Augen. Wenn es ruhig wurde, ging sie zu ihrer Mutter hoch, um ihr zu essen zu geben und ihr zu helfen. Dann ging sie wieder runter… Sie sagte: „Das war der blanke Horror!“

Sie sah auch, wie unsere Jungs starben, Ukrainer. Sie unterstützten die Menschen mit Worten. Am schlimmsten war es im Stadtzentrum: Im ATB-Laden saßen unsere Ukrainer und die Russen, sie schossen. Dann brach ein Feuer aus, unsere Verteidiger rannten dorthin, wo die Menschen waren. Das war ganz grauenvoll. Ich habe viele Geschichten gehört, in denen die Menschen in diesen Kellern, besonders die älteren, Herzversagen erlitten.

Es war grausam aus dem Fenster zu schauen, weil ich sah, wie die Häuser von irgendwem brannten. Das war jedes Mal sehr beängstigend.

Einmal, als ich gesehen hatte, was mit unseren neunstöckigen Häusern passiert war, fiel es mir sogar sehr schwer, meinem Mann davon zu erzählen. Das war das reinste Armageddon. Wie kann so etwas sein? Ich bin Lehrerin, möglich, dass es für mich leichter war, denn ich habe während des Beschusses gelesen. Ich las theologische Literatur, davon habe ich viel. Sogar einige Notizen habe ich mir gemacht. Dann sagte ich mir: „Ostern naht. Vielleicht gibt es einen Sieg, weil der Krieg am 24. Februar angefangen hat und am 24. April Ostern ist.“

Als wir uns an den Beschuss gewöhnt hatten, gingen wir sogar raus auf die Straße, um uns aufzuwärmen. Wir haben zwei Katzen, sie wollten raus. Anfangs hielten wir sie sehr lange im Haus. Aber dann ließen wir sie nach draußen, ließen sie gehen und bekreuzigten sie am Rücken. Und die Katzen gingen raus. Ich begann auch, nach draußen zu gehen, mal schnitt ich Trauben, mal Rosen. Und ich sagte allen: „Wir müssen uns auf Ostern vorbereiten. Was leben wir denn in ewiger Angst?“

Ich sagte meinem Mann auch, dass wir doch intelligente Menschen sind. Und nicht nur wir, sondern alle: die Menschen von Mariupol, aus der Ukraine. Wir sind zivilisierte Menschen, aber sie (Russland) halten uns in Angst. Wie zwei Feiglinge saßen wir da und bibberten. Fürchteten uns sogar, auf die Straße zu gehen. Einen Monat hatten wir uns weder das Gesicht noch die Haare gewaschen, hatten Wasser gespart. Ich sagte: „Wie kann das sein?“ Es gibt eine Zivilisation, es gibt die UNO. Es gibt verschiedene Organisationen, die Menschheit hat die Erfahrung des Zweiten Weltkrieges gemacht. Warum ist es jetzt so? Wie kann das sein?“

Die Mariupoler dachten, eine Woche vielleicht, und dann wird das alles auf höherer Ebene geregelt werden. Und wir würden hier abwarten, bis es wieder ruhig ist. Aber wir haben gesehen, dass die Menschheit keinerlei Erfahrung gesammelt hat, und es — wie die Weisen sagen — unbegreiflich ist, wie und warum jeder Krieg beginnt. Und dann ebenso wieder endet. Leider können wir ihn nicht aufhalten. Bis heute gibt es keine Strukturen, die darauf Einfluss nehmen könnten.

Als der Krieg in der Ukraine begann, verstanden wir (verstand ich), dass uns fremdes Leid gleichgültig gewesen war. Georgien, Tschetschenien, Syrien… Als dort Krieg war, haben wir nicht einmal versucht, zu helfen, uns freiwillig zu melden. Aber Leid ist wie eigenes Leid, das haben wir jetzt verstanden. Einerseits gibt es einen Nobelpreis dafür, dass Wissenschaftler Medikamente entwickeln, die Menschen retten. Aber andererseits gibt es Kriege. Wie schafft es die Menschheit, das alles zu vereinen?