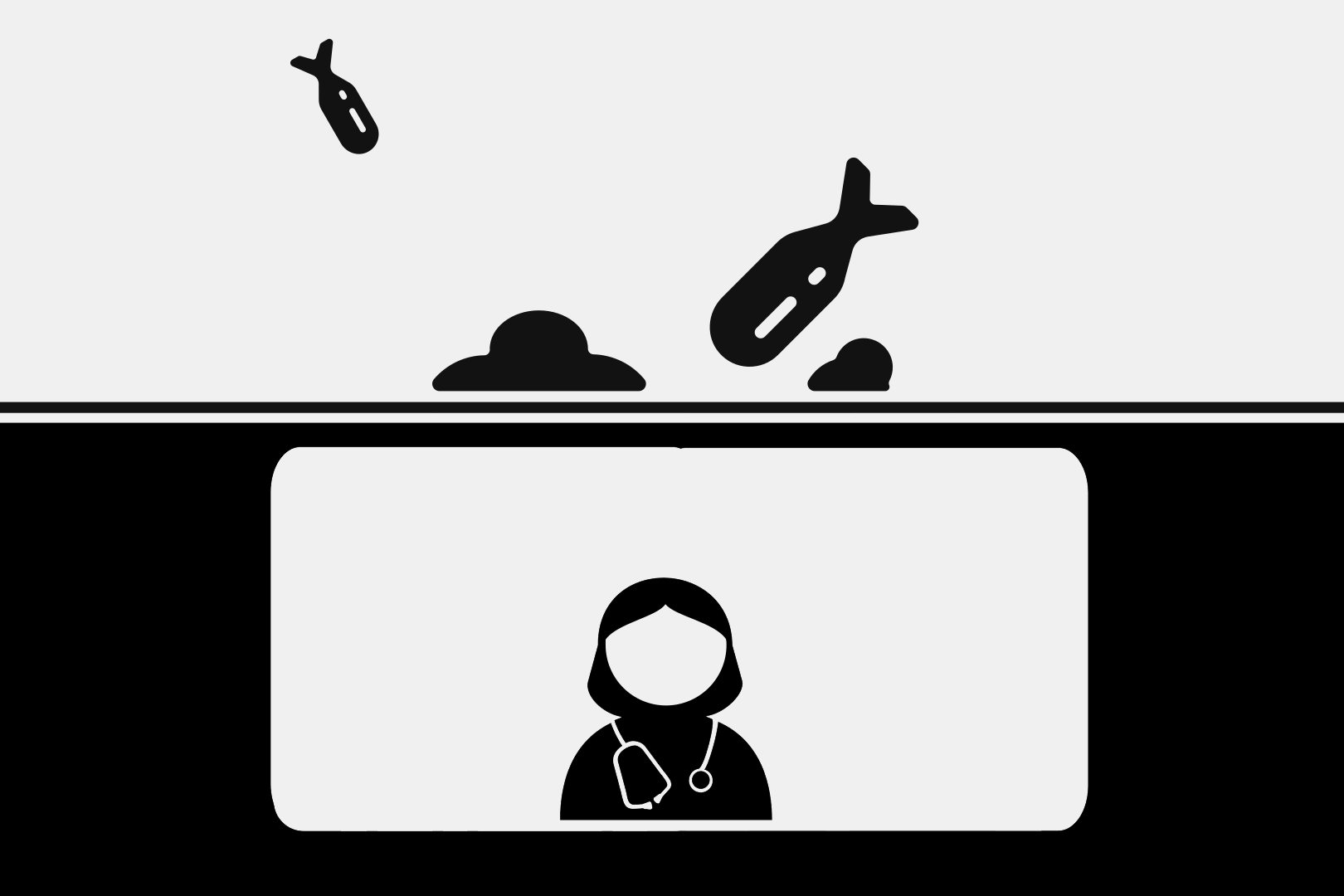

Voix de Guerre: Hanna Shevchyk, le quotidien d’un docteur dans un abri anti-bombes

Dès le premier jour, il est devenu évident que j’étais le seul médecin. Pour cette raison, je valais mon pesant d’or. J’ai commencé à être déchirée chaque jour de toutes parts. Pour tout et n’importe quoi.

J’ai demandé aux hommes d’aller chercher des médicaments. Ils nous ont apporté ce qu’ils on pu trouver dans les pharmacies détruites. Des médicaments nous ont été apportés par l’armée ukrainienne, ce qui nous a beaucoup aidé. J’ai installé une armoire de fortune où j’ai rangé les médicaments en groupes. Pour pouvoir administrer des soins. Par la suite, ils m’ont apporté un tonomètre et un stéthoscope en mauvais état mais c’était déjà ça. Les gens ont commencé à tomber malade. Les uns après les autres. Une femme a fait une crise d’hypertension et j’ai dû la mettre sous perfusion dans l’abri-même. Heureusement, il y avait le matériel nécessaire et du magnésium. Une infection intestinale a commencé à se répandre. Tout a commencé avec un bébé de quatre mois — Yegorka — qui a commencé à avoir des douleurs abdominales, des vomissements, de la diarrhée et une forte fièvre. On a essayé de le réhydrater, de le soigner par d’autres moyens. Puis j’ai réalisé que nous ne pourrions pas nous passer d’antibiotiques.

L’infection intestinale était si insidieuse que tout antibiotique que vous donniez à un enfant ou à un adulte par voie orale allait ressortir. Il fallait des formes injectables, ce qui signifie qu’il fallait piquer. J’ai alors été confrontée au problème suivant : nous avions des antibiotiques injectables, mais nous n’avions pas véritablement de seringues. Nous avions des seringues de 10, mais très peu de 2. Tout le monde a commencé à tomber malade. Tous avaient les mêmes symptômes et une terrible faiblesse que rien ne pouvait contrôler. Nous devions faire des injections et je devais stériliser les seringues. Des jetables. On effectuait un rinçage sous l’eau que nous pouvions trouver : eau de pluie ou neige fondue. Et puis nous versions de la vodka sur ces seringues pour les stériliser d’une façon ou d’une autre, pour pouvoir aider les gens.

Nous avions un garçon autiste qui avait des crises d’épilepsie, des convulsions. Et nous n’avions aucun médicament pour l’aider. Il a lui aussi attrapé l’infection intestinale. Dieu merci, il l’a surmontée et s’est rétabli. Et aussi ce garçon de quatre mois, qui avait des parents très anxieux qui voulaient que le bébé aille mieux immédiatement. Il était léthargique, très grincheux. C’était non loin de l’hôpital n°3, l’hôpital pour enfants où se trouvait la maternité que tout le monde connaît désormais.

Le 9 mars, un avion de l’armée russe a largué une bombe sur une maternité dans le centre de Mariupol.

Je leur ai dit d’aller là-bas. Ils pourraient peut-être poser une perfusion et le surveiller, car je n’avais pas d’aiguilles assez petites pour piquer un si petit bébé. Le papa a dit : « OK, Anya, on y va. Nous allons trouver une voiture maintenant, aller consulter, et puis nous reviendrons. » Ils sont partis, et le lendemain, cet hôpital a été touché. Tout le monde sait que beaucoup de gens ont souffert là-bas. La maternité a été détruite. Le service de soins des enfants a été détruit. À ce moment-là, je me suis assis et j’ai pensé : « Mon Dieu, j’ai envoyé des gens à la mort. » J’avais très peur car tout le monde dans le refuge était déjà comme une famille. Vous connaissiez tout le monde, vous connaissiez toute leur famille, leur destin. Qui vivait où — même dans quelle maison. Sans parler de tout le reste.

Mais eux, Dieu merci, ont survécu, tout va bien pour eux. Ils sont revenus. A pied. Et Ira, la mère de Yegorka, s’est immédiatement évanouie, et j’ai commencé à la réveiller avec de l’ammoniac. Elle a ouvert les yeux, et la première chose qu’elle a dite, c’est : « Avez-vous déjà vu des mamans enceintes auxquelles il manque un bras et une jambe ? » Elle a dit : « Anya, tu n’as aucune idée de ce qui se passe là-dedans. Il y a des bébés morts qui traînent. C’est effrayant. » Ça fait tant de fois que je pense à ça, mais je ne peux pas rester calme, ne pas pleurer (essuie les larmes avec un mouchoir).

Puis ce sont les enfants plus âgés qui ont commencé à tomber malade. Un enfant d’un an et demi. J’ai dû lui faire des piqûres à lui aussi. Parce que sa température ne baissait pas, et qu’il n’allait pas mieux au bout d’une semaine. J’ai trouvé de l’analgine et du dimedrol, la seule ampoule que j’avais, et à mes risques et périls je lui ai injecté. Sa fièvre est tombée, mais le lendemain, c’est mon fils qui avait une forte fièvre. Et le jour suivant, c’était mon neveu. Je me suis rendu compte que je sauvais un enfant au détriment de l’autre. Puis j’ai réalisé que j’avais besoin de faire baisser la fièvre de mon fils et que je n’en avais plus rien pour cela. Eh bien, ce n’est rien. C’est la guerre, et nous devons faire avec ce que nous avons. Dieu merci, nous avions des antibiotiques, et j’avais rempli ce sac à dos avec tous les médicaments que j’avais à la maison et que j’avais pu acheter à la pharmacie. J’ai pu aider les miens — mon neveu et mon fils ; j’ai aussi aidé d’autres enfants.

Alors les adultes ont commencé à tomber malade à leur tour. Les médicaments ont commencé à manquer et j’ai dû choisir à qui je pouvais les donner et à qui je ne pouvais pas. Et j’ai pris une décision pour moi-même, comme en temps de guerre : je donnerais des médicaments aux jeunes et aux enfants, mais pas aux personnes âgées, car il n’y en aurait pas assez pour les jeunes.

Et les gens ont commencé à mourir. En un jour, deux personnes sont mortes. Ils étaient âgés. L’un était sans bras, l’autre était un vieil homme ordinaire. Ils étaient si solitaires, livrés à eux-mêmes. Ils n’avaient pas de famille, ou en avaient une quelque part, pas avec eux. Ils n’étaient pas bavards.

Il y avait des bombardements très lourds, et tout brûlait autour : tous les magasins des environs, le marché central. Notre usine a également été touchée, il n’y avait plus de vitres ni du reste. On n’avait pas la possibilité d’enterrer les gens. On les sortait dans la rue et les déposait au loin. Parce qu’il n’y avait aucun moyen de les enterrer.

Puis nous avons appris que leur maison de nos amis avait été gravement bombardée. Elle a été touchée et toute la cour a brûlé. Mon frère a envoyé des connaissances en voiture pour aller les sortir de là. Ils ont ramené toute la famille. Deux familles : Alina avec son mari et son fils, et une autre famille — Alexei, Lera et leur petit garçon. Ils ont aussi amené leur mère. Lyubov. Ce jour-là, Lera a demandé : « Anya, tu peux regarder ? Elle [Lyubov] se plaint de sa jambe. » J’ai vu que s’était formé sur son talon un très gros pied diabétique. Un énorme ulcère qui a un mauvais approvisionnement en sang. Elle avait une tension très élevée. Elle ne se sentait pas bien, pouvait à peine marcher. J’ai commencé à lui demander ce que c’était, d’où ça venait. Pourquoi cela n’avait pas été détecté. Elle a commencé à me dire qu’elle avait récemment eu un Covid, qu’elle avait été hospitalisée pendant longtemps. Elle avait du diabète, de l’hypertension et d’autres comorbidités…

La seule chose que je pouvais suggérer était d’enlever la nécrose qui s’était formée sur son talon pour arrêter un peu le processus. J’ai dit : « Vous devez comprendre et vous préparer au fait que dans les conditions dans lesquelles nous sommes ici, je ne sais pas si elle survivra ». J’ai enlevé la nécrose.Son état s’est un peu amélioré. Mais dès le lendemain, il s’est aggravé. Elle a commencé à s’affaiblir. On l’a couchée, on l’a recouverte de rideaux de fortune — un tissu que quelqu’un a trouvé, et de draps. J’allais la voir de temps en temps pour regarder comment elle allait. J’ai dit à Lera et Alina, ses filles, que je pouvais la soulager, « j’ai des analgésiques puissants dans l’armoire à pharmacie. Mais vous devez comprendre que nous ne pourrons pas le faire indéfiniment. Tôt ou tard, elle s’en ira. » J’ai injecté des analgésiques, elle s’est sentie mieux, elle a bien dormi la nuit suivante. Puis j’ai trouvé du diclofénac en ampoules par l’intermédiaire de l’armée et j’ai commencé à lui en injecter aussi.

Puis Alina a dit qu’elle ferait elle-même les injections la nuit, pour ne pas me réveiller. Parce que je ne dormais pas bien, car chaque nuit, quelqu’un me tirait de mon sommeil. Mais en fait, c’était une bonne chose. Cela a rendu pour moi beaucoup de moments plus faciles à vivre, parce qu’on avait besoin de moi, j’étais utile. Tout allait si vite : il n’y avait pas le temps de soupirer ni de s’apitoyer sur son sort. Tu avais de la compassion pour les autres, c’était une sorte de soutien pour le moral.

Après une semaine et demie, Luba allait très mal. Je suis allé les voir et je leur ai dit que je pouvais lui mettre une perfusion, que je pouvais la garder un peu en vie. Mais devons-nous le faire si nous savons qu’elle va partir de toute façon ? Nous gaspillerions des médicaments qui pourraient être nécessaires pour les personnes qui arrivent avec des blessures qui pourraient encore être sauvées. Lera et Alina m’ont compris. Elles ont dit qu’elles me soutenaient pleinement et qu’elles comprenaient ce que je voulais dire. On attend, juste. Une semaine et demie plus tard, Lera m’a appelé — pour me demander si elle respirait. Je me suis assis auprès d’elle, puis elle est partie.

Comme il le faut pour tous les morts — nous avons attaché les mâchoires, les mains. Lera et Alina m’ont demandé ce qu’il fallait faire et comment le faire. Je n’avais pas cette expérience, mais je savais tout cela parce que j’avais récemment enterré ma grand-mère. J’ai demandé aux hommes qui étaient dans l’abri de creuser un trou au cas où il y aurait une accalmie le matin, parce que c’était la mère de mes amis. Et ils ont réussi à le faire, Alina et Lera ont dit adieu à leur mère, et l’ont enterrée près du refuge. Elles ont même trouvé un missel pour pouvoir lire les prières.

J’ai eu deux femmes enceintes, une de 34 semaines et une de 36. Et l’une d’entre elles a été gravement intoxiquée, elle a attrapé l’infection intestinale. Elle avait une température de 42 degrés qui ne voulait pas descendre. J’avais très peur qu’elle accouche ici. Je suis néonatologiste, pédiatre. Oui, je sais beaucoup de choses, j’ai beaucoup étudié, mais je n’ai pas encore accouché un bébé. Je n’ai pas encore eu ce genre d’expérience. Et que Dieu nous en préserve, si quelque chose arrive et que nous n’avons plus rien… J’ai demandé à un volontaire de voir si les militaires avaient des instruments — pinces, aiguille, matériel de suture.

J’ai demandé des couches, de l’ocytocine, des médicaments pour arrêter les hémorragies — tout ce dont nous pourrions avoir besoin. Dieu merci, ces filles se sont rétablies : l’intoxication a disparu, la fièvre est retombée. Puis leurs maris et un autre type ont pu les prendre et les emmener hors de la ville. Nous n’avons même pas su s’ils s’en étaient sortis, s’ils étaient en un seul morceau, s’ils avaient pu quitter la ville. Chacun le fait à ses risques et périls.

Bien sûr, nous n’avions pas de voiture. Nous savions que nous étions ici pour un long moment. Nous sommes restés un mois dans cet abri. Chaque fois que des gens partaient et qu’il y avait de moins en moins de personnes dans le refuge, ça devenait effrayant, car nous réalisions que nous allions rester ici pour qui sait combien de temps. Nous ne savions pas si nous aurions assez de nourriture, assez d’eau, s’il allait pleuvoir, et tout le reste.

« Et puis les Russes sont arrivés »

C’était plus calme quand c’étaient les nôtres, les Ukrainiens, qui étaient là. On savait que notre armée vous protégerait, que tout irait bien. Puis les Russes sont arrivés, ils ont saccagé le Théâtre dramatique, qui était aussi plein de monde. Il y avait plus de 800 personnes. La moitié d’entre eux sont venus nous voir pour demander de la nourriture, lorsque le magasin était encore ouvert. Puis le Théâtre dramatique a été détruit, et beaucoup de gens sont morts là-bas, et certains sont venus dans notre abri — dans la cave d’à côté. C’était terrifiant à regarder. Nous étions en quelque sorte habitués aux bombardements ici. Mais nous n’avions pas tant de blessés, et nous n’avions pas tant de chagrin. Eux, ils ont vu tant de chagrin ! Ils sont arrivés avec des blessures. Bien sûr, tout le monde passait entre mes mains.

Il y a une femme qui a été sauvée par une doudoune. Elle portait une doudoune noire très épaisse et un éclat d’obus s’est coincé dans le dos de la doudoune. Un autre est passé à côté, s’est logé dans sa colonne vertébrale et y est resté. Elle arrive et dit : « Le chirurgien de terrain nous a examinés et a dit qu’il n’y a pas d’éclats d’obus ». Je commence à regarder, il y a une énorme blessure qui laisse échapper du pus. Je traite la zone, puis commence à palper, à sentir ce qu’il y a.

— Vous avez un éclat dans le dos.

— Non, le docteur a dit que non.

— Le docteur a peut-être dit que non, mais il est bien là.

— Que dois-je faire ?

— Tu dois moins bouger. Si le shrapnel bouge, il n’y aura aucun moyen de le retirer, tu pourrais endommager quelque chose et serais paralysée. tu dois donc rester allongée et espérer que ton corps l’accepte comme étant le sien et le recouvre de tissu conjonctif pour qu’il guérisse. L’important est de la traiter.

Et elle a bien cicatrisé. Son mari a trouvé un détecteur de métaux et l’a passé dans son dos, et il s’est avéré qu’il y avait bien un fragment. Les chirurgiens de terrain ne l’ont pas vu, mais une pédiatre de 30 ans a pu constater qu’il était bien là.

Il y a eu des moments comme ça…