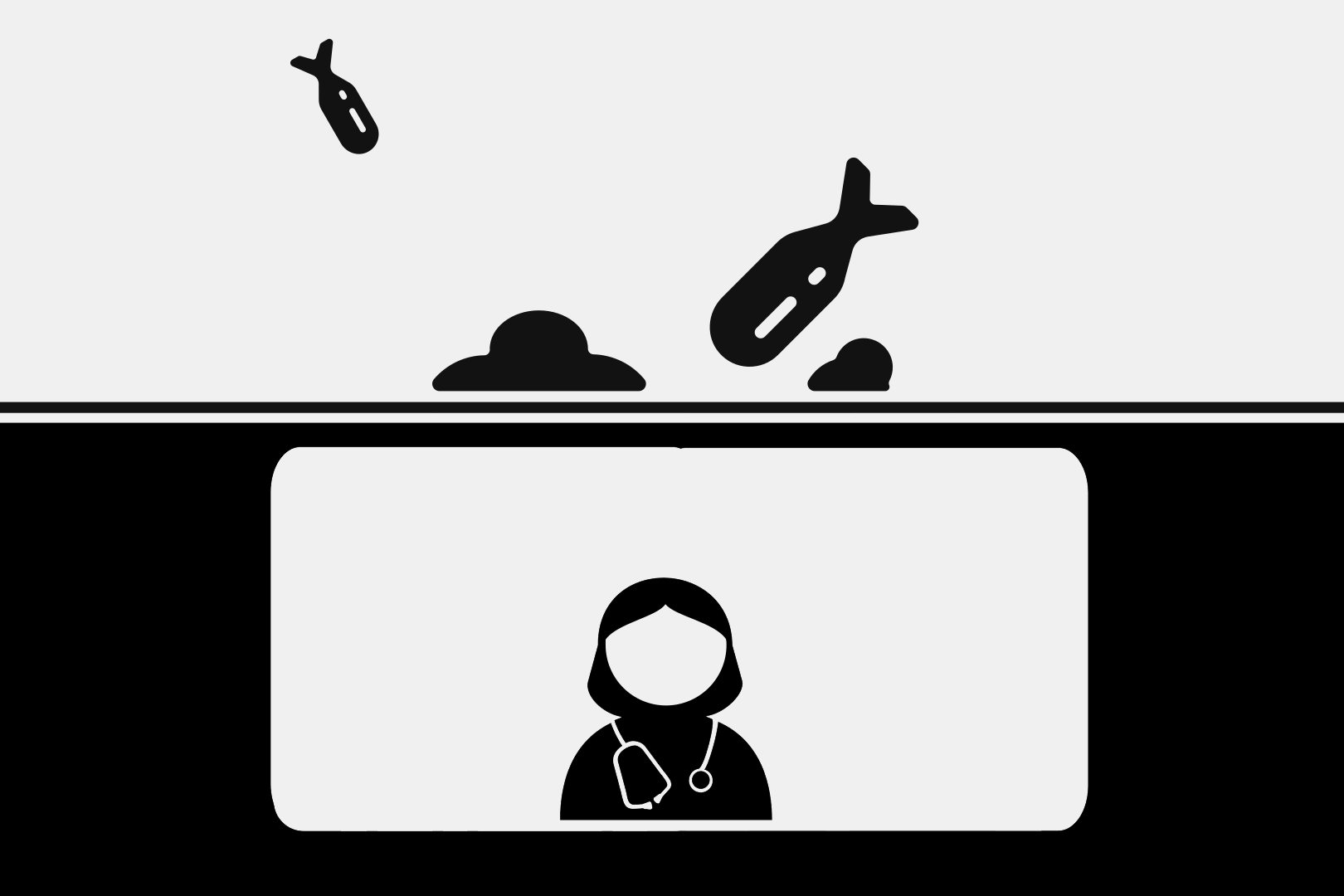

Esterilizar jeringuillas con vodka y encontrar metralla en la espalda: ser médica en un refugio antibombas

El primer día resultó que fui la única médica del refugio. Me valoraban a precio de oro. Me buscaban constantemente, todos los días, por cualquier motivo.

Pedí a los hombres que fueran a buscar medicinas. Trajeron los medicamentos que quedaban en las farmacias destruidas. También los militares ucranianos nos trajeron algunas medicinas y eso nos ayudó mucho. Improvisé un armario donde separé los medicamentos por grupos para poder ayudar. Más tarde me trajeron un tonómetro y un fonendoscopio medio roto, pero ya era algo. La gente comenzó a ponerse enferma. Mucha gente y muy enferma. Una señora sufrió una crisis de hipertensión, le tuve que poner un suero en el refugio. Menos mal que había un suero y también magnesio. Comenzó a expandirse una infección intestinal. Primero un bebé de cuatro meses, Yegor, empezó con dolores de estómago, vómitos, diarrea y fiebre alta. Intentamos hacerle beber mucha agua y tratarlo como sea, pero pronto me di cuenta de que sin antibióticos esa situación no se podía solucionar.

La infección intestinal era tan grave que cualquier antibiótico tomado de forma oral por un niño o un adulto se devolvería con vómito. Tenía que inyectárselo. Después surgió otro problema: había antibióticos para inyecciones, pero no había jeringuillas. Había jeringuillas de 10cc y también había algunas de 2cc. Cuando se enfermaron todos y con los mismos síntomas: una flojera terrible que no podía curarse con nada. Me puse a hacer inyecciones y tuve que esterilizar las jeringuillas. Solo había jeringuillas desechables y usábamos agua para lavarlas, cualquier agua que podíamos encontrar, ya fuera agua de lluvia o de la nieve derretida. Luego llenamos esas jeringuillas con vodka para esterilizarlas como fuera y poder ayudar a la gente.

Había un niño autista que sufría convulsiones y no teníamos ningún medicamento para ayudarle. También tuvo una infección intestinal, pero gracias a Dios la superó y se puso bien. Sin embargo, aquel pequeñajo de cuatro meses tenía a sus padres muy preocupados: querían que su hijo mejorase al instante. Pero él estaba muy débil y muy llorón. Estábamos cerca del hospital No.3 de la ciudad, era un hospital infantil con un edificio de maternidad, todos conocen ese lugar ahora.

El 9 de marzo, un avión militar ruso lanzó una bomba sobre el hospital de maternidad en el centro de Mariupol.

Les dije a los padres que fueran allí. Tal vez allí podrían ponerle un suero y ofrecer mejor supervisión, porque yo no tenía agujas lo suficientemente pequeñas como para inyectar a un bebé. Entonces el padre dijo “Está bien, Ania, vamos a ir allí. Busco un auto, vamos, pasamos por la consulta y volvemos”. Se fueron y al día siguiente ese hospital fue bombardeado. Todo el mundo sabe que allí falleció mucha gente. El edificio de maternidad quedó destruido. El departamento de somática infantil fue destruido. En ese momento me paré a pensar: “Dios mío, yo mandé a esa gente a morir”. Tenía mucho miedo porque sentía a la gente del refugio como si fuera mi familia. Les conocía a todos, a sus familiares y su vida. Sabía dónde vivía cada uno, incluso, en qué edificio. Y muchas más cosas.

Pero, gracias a Dios, aquella familia también sobrevivió. Volvieron al refugio caminando. Nada más llegar, Ira, la mamá de Yegor, se desmayó y tuve que despertarla usando “amoníaco”. Abrió los ojos y lo primero que me dijo fue: “¿Has visto alguna vez a mujeres embarazadas sin un brazo y una pierna?”. Después añadió: “Ania, no te puedes imaginar lo que está pasando ahí. Bebés muertos tirados por la tierra. Es aterrador”. Cuando lo vuelvo a recordar y lo recuerdo a menudo, no puedo hacerlo sin llorar (se seca las lágrimas con un pañuelo).

Después comenzaron a ponerse enfermos los niños un poco mayores. Se puso enfermo un niño de año y medio. También tuve que ponerle inyecciones. No le bajaba la fiebre en toda la semana y no mejoraba. Encontré analgina con difenhidramina, la única ampolla que había, y se la inyecté asumiendo toda la responsabilidad. Se le bajó la fiebre, pero al día siguiente tenía fiebre mi hijo. Y un día más tarde mi sobrino. Me di cuenta de que estaba salvando a un niño y arriesgando la vida del otro. Entonces me di cuenta que había que bajarle la fiebre a mi hijo, y no tengo nada, absolutamente nada. Pero esto es una guerra, y hay que solucionar las cosas con lo que haya. Gracias a Dios teníamos antibióticos ya que había preparado mi mochila con medicinas que tenía en casa y algunas que pude comprar después en la farmacia. Con eso conseguí ayudar a los míos, a mi sobrino y mi hijo, y también salvar a otros niños.

Después empezaron a ponerse enfermos los adultos. Las medicinas se estaban agotando y tenía que elegir quien las recibía y quien no. Tomé una decisión dramática, válida para los tiempos de la guerra: las medicinas son para los más jóvenes y niños y no para los ancianos, si no, no habría suficiente para los jóvenes.

Entonces se nos empezó a morir la gente. En un día murieron dos hombres. Dos ancianos, a uno le faltaba un brazo y el otro era simplemente viejo. Ambos eran solitarios, sin familia o sus familias estaban lejos. No hablaban mucho.

Un día hubo un bombardeo muy fuerte y todo alrededor estaba en llamas: todas las tiendas y el mercado central. Nuestra fábrica también sufrió daños, cristales rotos y partes destruidas. No había cómo enterrar a los muertos. Simplemente los sacamos fuera y los apartamos, porque no había cómo cavar tumbas.

Luego nos enteramos de que la casa de nuestros amigos fue fuertemente bombardeada. Llegó un proyectil y quemó todo el patio. Mi hermano envió a unos conocidos con el auto para sacarlos de allí. Llegó la familia entera, de hecho, eran dos familias: Alina con su esposo e hijo y la otra familia: Olexiy, Lera y su pequeño hijo. También trajeron a su madre, Lyubov. Un día, Lera me pidió: “ Ania ¿Le puedes echar un vistazo? Ella [Lyubov] tiene un problema en el pie”. Vi que tenía un pie diabético muy grande. Tenía una úlcera enorme en el talón que no dejaba circular la sangre. También tenía la presión arterial muy alta. No se sentía bien y apenas podía caminar. Empecé a preguntar por qué no se había tratado antes. Explicó que recientemente había sufrido de Covid y había estado en el hospital durante mucho tiempo. Tenía diabetes, hipertensión y otros trastornos concomitantes…

Lo único que podía ofrecer era quitar la necrosis del talón para ralentizar el proceso. Les dije: "Tenemos que entender y prepararnos a que en la situación actual es posible que ella no sobreviva". Le quité la necrosis y mejoró un poco, pero un día después empezó a empeorar. Cada día se sentía peor. La tumbamos, la tapamos con cortinas improvisadas, con una tela que alguien había encontrado y con sábanas. Me pasaba por allí de vez en cuando y me daba cuenta de lo que sucedía. Les dije a Lera y Alina, sus hijas, que podía anestesiarla. Tenía un analgésico potente en mi botiquín. “Pero debéis entender que no podemos hacerlo constantemente. Tarde o temprano ella se irá”. Le inyecté el analgésico, se sintió mejor y durmió toda la noche. Luego, los militares nos trajeron diclofenaco en ampollas y comenzamos a dárselo.

Más tarde Alina dijo que ella misma le pondrá inyecciones, para no despertarme por la noche. Por las noches yo dormía mal porque todo el rato alguien me despertaba. Pero hasta me sentía mejor con esto. Sentía que me necesitaban, que era útil, que era importante y así llevaba mejor todo que nos sucedía. Todo era tan dinámico, sin tiempo para descansar, sin tiempo para lamentarse. Siempre sentía lástima por otros, siempre apoyando, eso me subía la moral.

Al cabo de una semana y media Lyubov empeoró mucho. Me acerqué y les dije que le puedo poner un suero para prolongar su vida un poco más. Pero no estaba segura si realmente era indispensable ya que sabíamos que ella no sobreviviría. Gastaríamos los medicamentos que podrían hacer falta para las personas heridas que se podrían salvar. Lera y Alina me entendieron. Dijeron que estaban totalmente de acuerdo conmigo sabiendo lo que aquello suponía. Así que nos quedamos a la espera. Al cabo de una semana y media Lera me llamó para ver si su madre respiraba. Me senté a su lado un rato y al poco tiempo ella expiró.

Como a todos los difuntos, le atamos las mandíbulas y las manos. Lera y Alina me preguntaron qué hacer y cómo hacerlo. No tenía mucha experiencia, pero sabía qué hacer porque había enterrado a mi abuela no hacía mucho. Rogué a los hombres del refugio que cavaran un hoyo, si la mañana fuese un poco más tranquila. En fin, fue la madre de mis amigas. Consiguieron cavar la tumba, Alina y Lera se despidieron de su mamá y la enterraron cerca del refugio. Incluso encontraron un libro de oraciones para despedirla con un canto.

Había dos embarazadas: una de 34 semanas y otra de 36. Una tenía una fuerte intoxicación, también por una infección intestinal. Se le subió la fiebre a 42 grados y no bajaba. Yo tenía mucho miedo de que empezaran a parir allí mismo. Soy neonatóloga, pediatra. Sí, sabía mucho, estudié mucho, pero hasta entonces no había realizado un parto. Me asustaba tener tal experiencia. Dios permite que pase, y yo no tengo nada. Le pedí a un voluntario que preguntara a los militares si había alguna herramienta: abrazadera, aguja, material de sutura. Pedí pañales, oxitocina, hemostáticos, todo lo que pudiera necesitar. Gracias a Dios, estas chicas se habían recuperado: la intoxicación había pasado, la fiebre se había normalizado. Luego, sus esposos consiguieron recogerlas y sacarlas de la ciudad. Ni siquiera sabíamos si habían llegado, si estaban a salvo, si habían podido salir de la ciudad. Cada uno tomaba sus decisiones asumiendo todos los riesgos.

No teníamos coche y nos dimos cuenta de que nos íbamos a quedar allí por mucho tiempo. Pasamos un mes en aquel refugio. La gente se marchaba y cada vez había menos personas en el refugio, nos daba mucho miedo porque nos dimos cuenta de que nos quedamos allí por un tiempo indefinido. No estaba claro si habrá suficiente comida, agua, si llovería, etc.

“Y después llegaron los rusos”

Cuando estaban aquí los nuestros, los ucranianos, nos sentíamos más tranquilos. Sabíamos que nuestros militares te protegían, que todo estaría bien. Luego llegaron los rusos y bombardearon el teatro donde se refugiaba tanta gente. Había más de 800 personas allí. La mitad de ellos venían a pedirnos comida cuando la tienda todavía estaba abierta. Después bombardearon el teatro y murió mucha gente, después unos cuántos llegaron hasta nuestro refugio, quedándose en el sótano de al lado. Nos daba miedo verlos. Estábamos acostumbrados a los bombardeos, pero no teníamos tantos heridos, ni vimos tanto sufrimiento. Y ellos lo pasaron muy mal, muchos estaban heridos. Por supuesto, todos los heridos me llegaban a mí.

Hubo una mujer salvada por su plumífero. Llevaba un plumífero negro muy grueso, y una metralla se le atascó en el plumífero por detrás. Otra le dio en el costado, se incrustó en la columna vertebral y se quedó allí. Ella llegó y me dijo: “Nos examinó un cirujano de campo y nos dijo que no quedaba metralla”. Empecé a buscar y encontré una herida enorme, llena de pus. Desinfecté la herida, empecé a palparla.

— Tiene una metralla en la espalda.

— No, el médico dijo que no había metralla.

— Puede que se lo haya dicho, pero la metralla está ahí.

— ¿Qué debo hacer?

— Moverse menos. Si la metralla se desplaza, será imposible sacarla, porque podríamos dañar algo y Ud. se quedará paralizada. Por lo tanto, debe quedarse quieta y esperar que el cuerpo la acepte como su parte, que la cubra con tejidos y cicatrice. Lo más importante es ir desinfectando la herida.

Ella se recuperó. Su esposo, por cierto, encontró un detector de metales, se lo pasó por la espalda y resultó que sí que había metralla. Bueno, los cirujanos de campo [no la vieron], y una pediatra de 30 años pudo detectar que allí estaba.