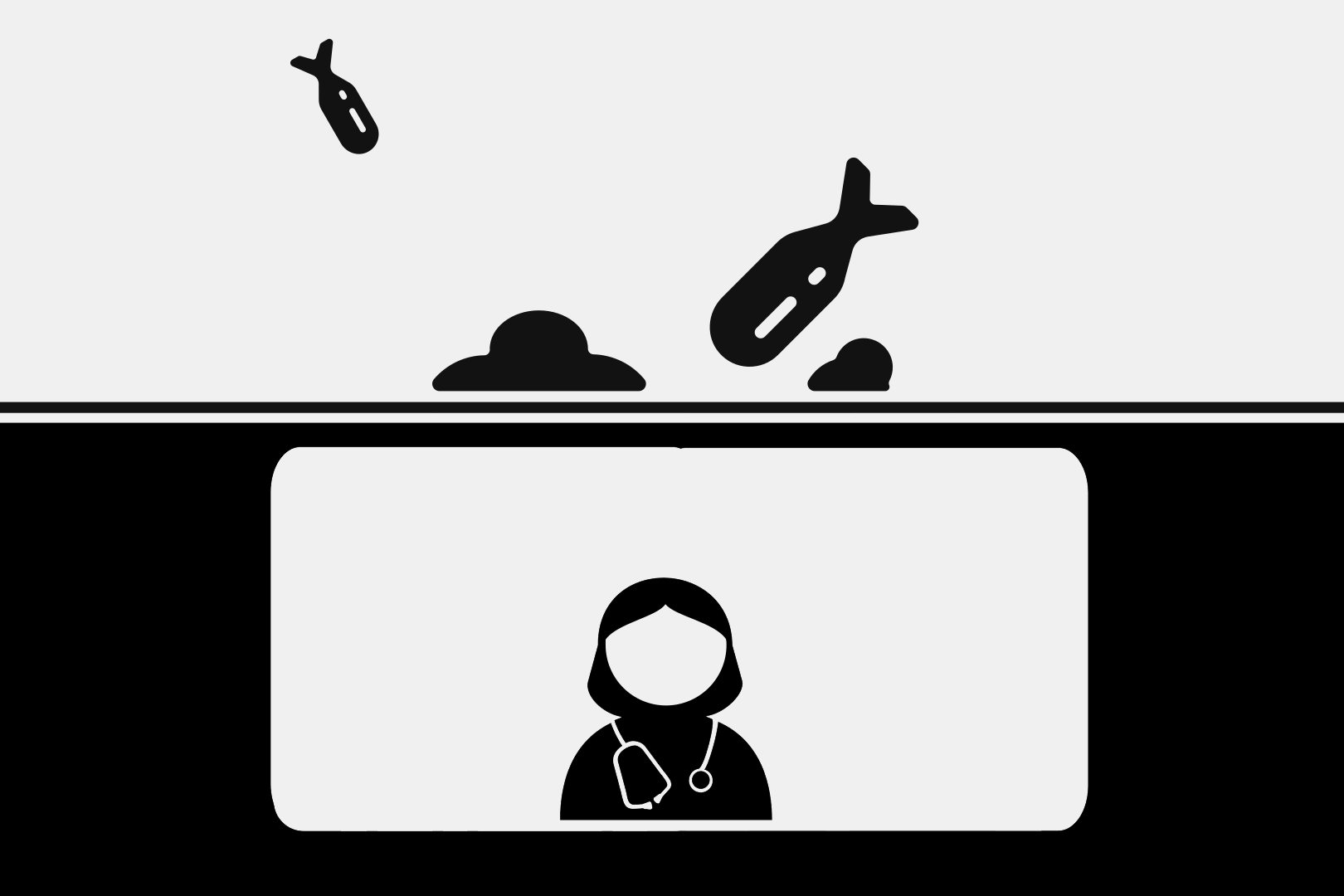

Стерилизовать шприцы водкой и обнаружить осколки в спине. Как это — быть врачом в бомбоубежище?

С первого дня выяснилось, что я один врач в убежище. За счет этого я была там на вес золота. Меня начали каждый день разрывать. По любому поводу.

Я попросила мужчин, чтобы они сходили, нашли лекарства. Нам принесли лекарство, которое осталось, из разрушенных аптек. Какие-то лекарства нам привезли украинские военные, чем нам очень помогли. Я себе оборудовала импровизированный шкафчик, в котором распределила лекарства по группам. Чтобы можно было оказывать помощь. Мне впоследствии принесли тонометр и фонендоскоп, который был плох, но хоть какой. Люди стали болеть. Очень сильно, поголовно. У женщины был гипертонический криз, мне пришлось в убежище ее “капать”. Благо, была система и магнезия. У нас начала распространяться кишечная инфекция. Началось с четырехмесячного ребенка — Егорки — у которого начались приступы боли в животе, рвота, понос, высокая температура. Пытались отпаивать, другими методами лечить. Потом я поняла, что без антибиотиков мы в этой ситуации не обойдемся.

Кишечная инфекция настолько коварна, что любой антибиотик, который ты даешь в рот ребенку или взрослому человеку, будет выходить обратно. Потребовались инъекционные формы, то есть нужно было колоть. Впоследствии я столкнулась с проблемой, что инъекционные антибиотики у нас есть, но шприцев у нас фактически нет. Десятки у нас были, а двухкубовых шприцев было очень малое количество. Все начали болеть, и у всех были одинаковые симптомы и ужасающая слабость, не купирующаяся ничем. Нужно было колоть, и мне приходилось стерилизовать шприцы. Одноразовые. Это была промывка под какой-то водой, которую мы найдем: дождевая или из снега. И потом заливали эти шприцы водкой, чтобы их хоть как-то простерилизовать, чтобы можно было оказать помощь людям.

У нас был мальчик аутист, у которого были приступы эписиндрома — то есть судорожный приступ. И у нас не было лекарства, чтобы ему помочь. Он также заболел кишечной инфекцией — слава Богу, он ее преодолел и поправился. А тот четырехмесячный мальчик, у него были очень беспокойные родители, которые хотели, чтобы ребенку сиюсекундно стало лучше. Он, конечно, был вял, очень сильно капризничал. Рядом есть больница №3 — детский городок, в котором располагался роддом, о котором сейчас все знают.

9-го марта самолет российской армии скинул авиабомбу на родильный дом в центре Мариуполя.

И я им сказала, чтобы они пошли туда. Возможно, там им смогут сделать капельницу и присмотреть, потому что у меня не было настолько маленьких игл, чтобы можно было колоть такого маленького ребёнка. Папа сказал: “Хорошо, Аня, мы поедем. Сейчас найдем автомобиль, поедем, проконсультируемся, и потом вернемся”. Они уехали, и на следующий день в эту больницу попало. Все знают, что очень многие там пострадали. Было разрушено родильное отделение. Была разрушена детская соматика. В тот момент я села и подумала: “Боже, я людей отправила на гибель”. Мне было очень страшно, потому что в убежище все уже были как родные. Ты каждого знал, ты знал всю их семью, их судьбу. Кто где живет — даже в каком доме. Не говоря уже обо всем остальном.

Но они, слава Богу, выжили, все с ними хорошо. Они пришли к нам. Пешком. И Ира, мама Егорки, тут же упала в обморок, и я ее начала “нашатырем” откачивать. Она открыла глаза, и первое, что она сказала: “Ты когда-нибудь видела, как у беременных мам нет руки и ноги?” Говорит: “Аня, ты не представляешь, что там происходит. Там мертвые дети валяются. Это страшно”. Я уже в который раз думаю об этом всем, но не могу спокойно, без слез (вытирает слезы платком).

Затем стали болеть более старшие дети. Заболел полуторагодовалый ребенок. Тоже пришлось ему делать уколы. Потому что температура не спадала, за неделю ему легче не становилось. Я нашла у себя анальгин с димедролом, единственную ампулу, которая у меня была, и на свой страх и риск уколола его. У него температура спала, но на следующий день поднялась высокая температура у моего сына. А на следующий день — у племянника. Я поняла, что спасаю одного ребенка в ущерб другому. Потом поняла, что мне нужно сбить температуру моему сыну, а мне уже нечем. Ну, ничего. Это война, и нужно как-то исходить из того, что у нас есть. Слава Богу, что у нас были антибиотики, и что я собрала этот рюкзак с медикаментами, которые у меня были дома и которые я потом смогла в аптеке купить. И я смогла помочь своим детям — племяннику и сыну; помогла и другим деткам.

Потом уже стали болеть взрослые. Лекарства начали заканчиваться, и нужно было выбирать, кому я могу их дать, а кому — не могу. И я приняла для себя решение, как в любое военное время: более молодым и детишкам я лекарства даю, а старикам — не даю, потому, что тогда не будет хватать молодым людям.

И люди стали умирать. В один день у нас умерло два человека. Они были пожилые. Один был без руки, другой — обычный пожилой мужчина. Они были такие одиночки — сами по себе. Семьи у них не было, или была она где-то, не с ними. Они были неразговорчивые.

Были очень сильные обстрелы, и все горело вокруг: все магазины вокруг, центральный рынок. Попадание было и в наш завод, там уже не было стекла и всего прочего. Не было возможности хоронить людей. Их просто выносили на улицу и клали в отдалении. Потому что зарыть не было возможности.

Потом мы узнали от наших друзей, что сильно обстреляли их дом. Попали, и выгорел весь двор. Мой брат отправил знакомых на машине, чтобы они поехали и забрали их оттуда. Они привезли их всей семьей. Двумя семьями: Алина с мужем и сыном, и другая семья — Алексей, Лера и сынишка маленький. Они также привезли маму свою. Любовь. В этот день Лера спросила: “Аня, можешь посмотреть? Она [Любовь] жалуется на ногу”. Я увидела, что у нее на пятке образовалась очень большая диабетическая стопа. У нее огромная язва, которая плохо снабжается кровью. У нее было очень высокое давление. Она себя плохо чувствовала, едва ходила. Я начала спрашивать, что там, как там. Почему вы ее не выявляли. Она начала рассказывать, что недавно перенесла Covid, долго была в больнице. У нее сахарный диабет, гипертония и другие сопутствующие заболевания…

Единственное, что я могла предложить, — убрать с пятки образовавшийся некроз, чтобы немного остановить процесс. Я сказала: “Вы должны понимать и готовиться к тому, что в реалиях, в которых мы сейчас находимся, я не знаю, выживет ли она”. Я убрала некроз. Ей немного стало лучше. Со следующего дня ей становилось все хуже. Она начала ослабевать. Мы ее положили, закрыли импровизированными шторками — тканью, которую кто-то нашел, и простынями. Я просто ходила к ней время от времени и наблюдала, что с ней происходит. Лере и Алине, дочерям, я сказала, что могу обезболить, — у меня есть сильное обезболивающее в моей аптечке. Но вы должны сами понимать, что постоянно мы этого делать не сможем. Рано или поздно она уйдет”. Я уколола обезболивающее, ей стало легче, она спала ночь хорошо. Потом я нашла через военных диклофенак в ампулах — тоже начали колоть.

Потом Алина сказала, что сама будет колоть ночью, чтобы меня не будить. Потому что каждую ночь я плохо спала, поскольку меня постоянно кто-то дергал. Но на самом деле это и хорошо. Благодаря этому много моментов для меня легче протекали — потому что я была нужна, я была важна. Все так динамично было: некогда было вздохнуть, и некогда было пожалеть себя. Ты жалел только кого-то, потому была какая-то поддержка духа.

Через полторы недели Любе этой стало совсем плохо. Я подошла к ним и сказала, что могу поставить капельницу, могу поддержать немного ей жизнь. Но нужно ли это делать, если мы знаем, что она все равно уйдет? А мы опять же будем тратить медикаменты, которые могут понадобиться людям, которые придут с ранениями, которых можно будет еще спасти. Лера с Алиной меня поняли. Сказали, что меня полностью поддерживают и понимают, о чем я. Просто ждем. Через полторы недели Лера позвала меня — спросить, дышит ли она. Я с ней посидела, и потом она отошла.

Как положено для всех умерших — мы завязали челюсти, руки. Лера и Алина меня спрашивали, что и как делать. Такого опыта у меня не было, но я это все знала, потому что недавно бабушку похоронила. Я очень попросила мужчин, которые были в убежище, чтобы они вырыли яму, если вдруг с утра будет немного тишины, потому что это мама друзей. Им удалось, Алина с Лерой попрощались с мамой, и так около убежища ее и похоронили. Нашли даже молитвенник, чтобы ее могли отпеть.

У меня были две беременные: одна на 34-й неделе, другая — на 36-й. И у одной началась сильная интоксикация, тоже кишечная инфекция. У нее была температура 42 градуса, которая не сбивалась. Я очень сильно боялась, что она станет рожать у нас здесь. Я -неонатолог, педиатр. Да, я многое знаю, много училась, но роды я еще не принимала. Еще такого опыта мне не хватало. Да и не дай Бог что-нибудь случится, а у нас ничего нет. Я попросила у парня-волонтера, чтобы он у военных узнал, есть ли какой-нибудь инструментарий, — зажим, игла, шовный материал.

Попросила пеленки, окситоцин, кровоостанавливающие — все, что может понадобиться. Слава Богу, эти девушки поправились: прошла интоксикация, прошла температура. Потом их мужья и еще один парень смогли их забрать и увезти из города. А мы даже не знали, доехали ли они, целые ли они, смогли ли они уехать из города. Каждый на свой страх и риск это делал.

У нас, конечно, не было машины. Мы понимали, что мы здесь надолго. Мы пробыли месяц в том убежище. Каждый раз, когда люди уезжали и людей в убежище становилось все меньше и меньше, становилось очень страшно, потому что мы понимали, что остаемся здесь неизвестно как надолго. Не было ясно, хватит ли нам пищи, хватит ли воды, будут ли ливни, и все остальное.

“А потом пришли россияне”

Когда были наши, украинцы, было как-то поспокойнее. Ты знал, что наши военные защищают тебя, что все будет хорошо. Затем пришли россияне, разгромили Драмтеатр, в котором также находилось очень много людей. Там было более 800 человек. Половина из них приходила к нам, просила какую-нибудь еду, когда магазин еще работал. Потом Драмтеатр разгромили, и очень многие там погибли, а некоторые люди пришли к нам в убежище — в соседний подвал. На это страшно было смотреть. Мы здесь уже как-то привыкли к обстрелам. Но у нас не было столько раненых, и не было столько горя. А они видели очень много горя. Они приходили с ранениями. Конечно, каждый проходил через меня.

Была одна женщина, которую спас пуховик. У нее был очень толстый черный пуховик, и один осколок застрял на спине в пуховике. Другой попал в сторону, застрял в позвоночнике и там остался. Она приходит и говорит: “Нас осмотрел полевой хирург и сказал, что там обломка нет”. Я начинаю смотреть, там огромная рана, из нее течет гной. Я это место обработала, начинаю пальпировать, прощупывать.

— У тебя там осколок в спине.

— Нет, врач сказал — нет.

— Может врач и сказал, но он тут есть.

— А что мне делать?

— Нужно меньше двигаться. Если осколок сместится, достать его будет нереально, потому что можем что-нибудь повредить, и ты останешься парализованной. Поэтому тебе нужно лежать и надеяться, что организм примет его как свой, укроет соединительной тканью, и это зарастет. Главное — обрабатывать.

И у нее все хорошо зажило. Муж, кстати, нашел металлоискатель, провел по спине, и оказалось, что там все же есть обломок. Ну вот, полевые хирурги [не увидели], а 30-летний врач-педиатр смогла узнать, что он там есть.